ブログ

ブログ一覧

2017/5/10~11 額井岳&御在所岳

2日間とも御在所岳の予定でしたが、1日目は御在所岳が雨だったので額井岳に変更。

奈良県の額井岳(ぬかいだけ・812m)は大和富士とも呼ばれる関西百名山の一つ。

歩き易い里山でのんびりハイクを楽しみました♪

2日目は御在所岳で岩稜歩きのトレーニング。

厳しいトレーニングになりましたが見事に登りきりました♪

1日目(10日)

雨の御在所岳を避けて、奈良県の室生山地へ転進。

神社脇に登山道が伸びています。

十八神社で安全祈願。

登山口に山並み展望図が有りました。

台高山脈や大峰山脈にも良い山が沢山ありそうです。

行きたい山が尽きませんね♪

しっかりした道標。

0.3㎞といえど山道は遠く感じます。

1時間程で山頂に到着。

祠の横の東屋で少し休憩。

時折涼しい風が通り抜け気持ちが良いです(^^)

登山口に戻ってきました。

山と田畑、そして春になって芽吹いた小さい花々。

カエルの声も遠くに聞こえます。

懐かしい雰囲気に少し和みます(*´▽`*)

宿泊が藤内小屋なので御在所に戻ってきました。

やはり雨。

レインウエアを着て裏道登山口から歩きます。

藤内小屋では宿泊客が私達のグループだけなので、夕食後には小屋のご主人との会話も楽しみました♪

2日目(11日)

夜半過ぎに雨も上がりました。

では藤内壁へGO!

平日ですが、登山者がどんどん上がっていきます。

さすがは人気の山ですね!

観光、登山、岩登り、etc。

色々な楽しみ方の出来る御在所岳。

そのうちの一つである藤内壁。

正確には藤内壁の脇を通るルート。

岩稜トレーニングには良好な場所です。

身体全体を駆使して奮闘する事も…

1日目と2日目ではルートの厳しさが随分と違いましたが頑張ってクリア!

自分の登る技術の限界を知り、少しづつ伸ばしていけたら良いですね。

安全マージンを大きくする目的です。

中道登山道からのアカヤシオとふもとの街並み。

もう一つの御在所岳の顔も見る事が出来ました♪

お疲れ様でした(^^ゞ

2017/5/3~4 御在所岳

今回も山とも仲間と御在所岳へ。

御在所岳の藤内壁や藤内沢周辺を2日間歩きまわりました。

何でもありの山行でタフさを身に付けるには最適。

東海地方に住んでいると、泊まり山行はあまりしない御在所岳ですが、今回は「藤内小屋」さんにお世話になりました。

素晴らしい小屋なので是非泊まってほしいですね。

1日目(3日)

今日は後尾根へ。

大岩の積み重なったような岩稜帯を奮闘しながら越えます。

最後で最難のヌメリ岩を乗越した後は、藪漕ぎゾーン。

中道に合流。

アカヤシオが出迎えてくれました♪

案内板が新しくなったようです(^^)

中道を離れ立岩。

地蔵岳は中道から見えますが、立岩は間近では見えません。

砦岩からの下降路を下りて藤内小屋へダイレクトイン。

豪華な夕食で楽しい宴になりました。

夕食後は藤内小屋スタッフによるギター演奏。

カラオケボックス状態です♪

部屋はモンベル小屋でゆったりスペースが快適でした。

四日市の夜景がキレイでした(*´▽`*)

2日目(4日)

朝ごはんも美味しかったです。

御飯も納豆も大盛り。

どんぶりみたいになりました( ゚Д゚)

今日は藤内沢の辺りを歩きまわりました。

ガスで濡れた岩や沢の苔の付着した岩等の悪い条件だらけ。

その中で油断しないように集中力を持続させます。

3ルンゼを詰めようと思いましたが、条件が悪すぎました。

前尾根へ乗り移り山頂へ。

山頂のレストラン「アゼリア」でラーメンやうどんを食べます。

表道から下山。

希望荘で入浴して帰りました。

今回の山行は色々な状況を経験できました。

困難な状況でどうゆう判断をして、どんな手段を取るのか。

共に勉強していきましょう!

お疲れ様でした(^^ゞ

2017/5/1~2 涸沢岳西尾根

1泊2日で北アルプスの涸沢岳に西尾根からピストン登頂。

パートナーはkuniさん。

1日目は雨でしたが、2日目は穏やかに晴れて豊富な残雪の北アルプスを堪能しました♪

1日目(1日)

雨が降りしきる中、新穂高で登山届を提出してスタート。

穂高平小屋では営業期間外ですが、避難小屋として解放されています。

2~3名の登山者が小屋内で休んでいました。

白出沢に入る登山口。

まだ雪たっぷりです。

白出沢出合を過ぎて、西尾根の末端から一般登山道を離れます。

あとは尾根筋をひたすら登ります。

トレーニング不足の身体にはザックの重さが身に沁みます(~_~;)

やっとの思いで予定していた2200mの幕営適地へ。

テントを張って就寝。

2日目(2日)

3シーズン用シュラフで十分寝れました。

ピストンなのでテントを残し5時過ぎに出発。

高度を上げていくと樹林もまばらになり、西穂(右端)からジャンダルム(左上)が見えてきました。

涸沢岳の山頂も見えました。

ナイフリッジの通過。

振り返ると雪面に自分達の足跡だけ。

これが良いですね(*´▽`*)

蒲田富士から一旦少し下り、岩峰の脇を抜けて行きます。

雪の状態があまり良くありません。

20㎝程下の層に爪を効かさないとスリップする可能性があります。

気の抜けないルートが続きます。

涸沢岳山頂へ到着!

看板とピッケルと青い空。

やっぱりkuniさんの撮影センスは一味違いますね。

北穂高岳方面。

槍ヶ岳の穂先も見えています。

穂高岳山荘から登ってくる方が多かったです。

さすがはGW。

奥穂高岳と前穂高岳がカッコイイですね~。

涸沢は雪たっぷり(^^)

360度の展望を楽しんだら下山開始。

沢から一気に下りたいのですが(^_^;)

同ルート下降です。

長い西尾根下山を終えて白出沢出合。

雪も緩んで、テントを回収してからは踏抜きトラップにハマりまくりました。

新穂高に戻る頃には薄暗くなっていました。

下山届を出して、「ひらゆの森」で朴葉味噌+焼肉のせ定食を食べました。

お腹も空いていたので超美味しかったです♪

1泊2日と短いですが、僕もkuniさんも久々の重い荷物を背負っての山行。

充実した2日間でした♪

お疲れ様でした(^^ゞ

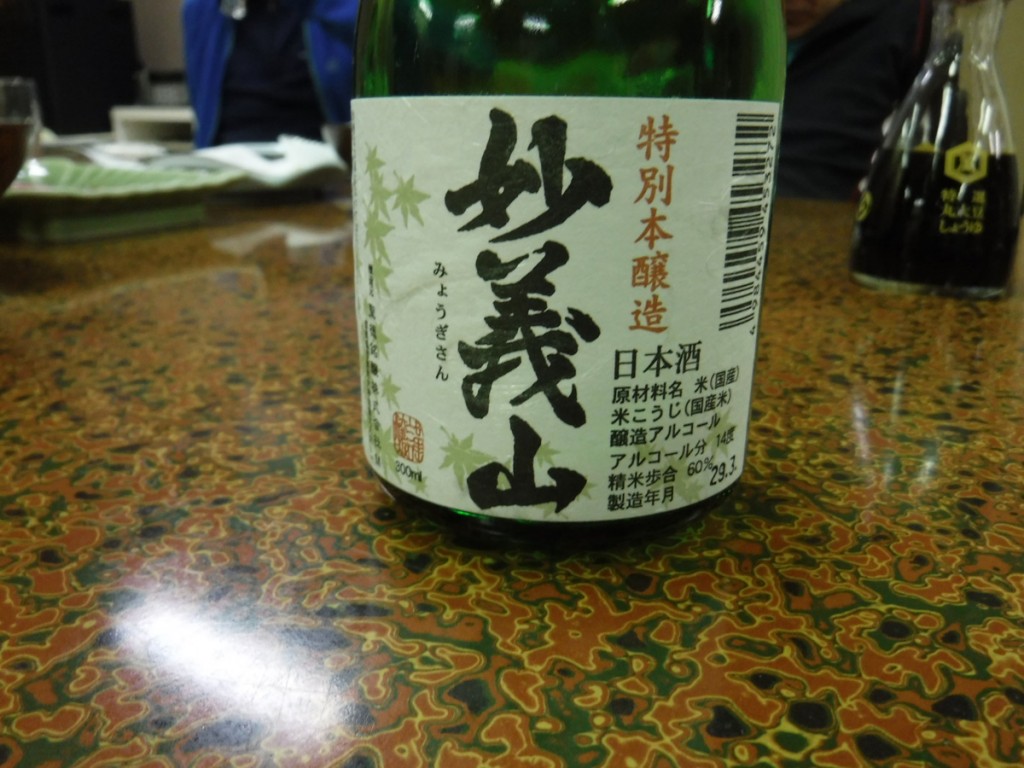

2017/4/22~23 「妙義山」探検

今回も山とも仲間と妙義山を探検。

妙義山にハマったのかも…?

1日目(22日)

「散ってしまったのう…」という声が聞こえそうなショット。

妙義神社の桜は、はかなくも散ってしまいました、が…

妙義神社には国重要指定文化財が目白押し。

これは色鮮やかな「唐門」

色々と目を楽しませてくれます♪

1日目は懸垂下降を重点的に皆で練習。

ここに来たらコレでしょう♪

2日目(23日)

何度撮っても絵になります。

いざ、妙義の怪峰へ。

さあ、気合を入れます<`ヘ´>

懸垂下降2ピッチ。

頂上へはあと少し。

高い(@_@)

長い(@_@)

合計5回の懸垂下降。

ちょっとシュールな「だいこく様」の後姿。

まだ他にも妙義山は面白いところがありそうです。

また一緒に探検してくださいね。

お疲れ様でした(^^ゞ

2017/4/19~20 桜咲き誇る「妙義山」!

またも妙義山へ。

すっかりお気に入りの場所の一つになりました。

妙義神社の桜は先日の風雨で随分と散ってしまいましたが、桜の里はまだまだ見頃になっています。

平日にしてはかなり人が多かった印象を受けました。

天気にも恵まれて良い山行になりました♪

1日目(19日)

まずは大の字まで足慣らし。

妙義神社を抜けて急登を登ります。

この立派な門「総門」は国重要指定文化財だそうです。

タチツボスミレがいっぱい咲いていました♪

大の字手前の滑りやすい斜面。

大の字からは街並みが見渡せます。

大の字から下り。

短いですが、落ちたら登山道脇の崖を転がり落ちていくので慎重に。

これは何?

大の字から往路下山。

楽しみの夕食♪

2日目(20日)

この日は主に石門巡り。

中乃岳神社駐車場では桜と妙義山が見事にセット販売(笑)

剣を持った「だいこく様」

見晴らし台へ行って、景色を堪能した後、第四石門へ。

第三石門はアーチの真下までで戻ってきます。

そして少し下ると第二石門。

ここは鎖場通過になります。

「つるべさがり」

からの「カニのヨコバイ」

仕上げは第一石門

道の駅「みょうぎ」に立ち寄りました。

昨日登った「大の字」が中腹に小さく見えています。

お疲れ様でした(^^ゞ